Wer heute an der Trufanowstraße 25 in Leipzig vorbeigeht, sieht ein repräsentatives, aber zugleich zurückhaltend gestaltetes Gebäude, das auf den ersten Blick die typische Eleganz einer großbürgerlichen Villa der frühen Moderne ausstrahlt.

- Dass dieses Haus jedoch viel mehr ist als eine bloße Villa im Grünen, zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen: Die „Villa Trufanow“, wie sie heute genannt wird, vereint in sich über 100 Jahre Bau-, Kultur- und Stadtgeschichte.

- Sie ist zugleich Spiegel der wirtschaftlichen Blüte Leipzigs um 1900, Zeugnis der Umbrüche nach 1945 und Beispiel für eine gelungene denkmalgerechte Nutzung im 21. Jahrhundert.

- Der folgende Beitrag zeichnet die Geschichte dieses Hauses nach, erläutert die architektonischen Besonderheiten und zeigt auf, warum die Villa ein Schlüsselbauwerk für das Verständnis Leipziger Stadtentwicklung ist.

Die Lage: Am Rand des Rosentals

Die Villa steht an der Trufanowstraße 25, am Rande des Rosentals, einem traditionsreichen Landschaftspark, der als Teil des Leipziger Auenwaldes bis heute einen hohen Freizeit- und Erholungswert besitzt. Dieses grüne Umfeld, direkt angrenzend an das Zentrum-Nord, erklärt bereits viel über die Intention des Bauherrn: Man wollte eine repräsentative, aber zugleich ruhige Wohnlage schaffen, die Nähe zur Innenstadt mit Natur und Erholung verbindet.

Das Rosental war schon im 19. Jahrhundert ein beliebtes Ziel für Spaziergänge, Ausflüge und gesellschaftliche Begegnungen. Ab etwa 1880 begann man, angrenzende Straßenzüge mit repräsentativen Wohnhäusern und Villen zu bebauen. So entstand im Laufe der Jahrzehnte ein Quartier, das sich besonders bei Industriellen, Bankiers, Professoren und anderen Angehörigen der städtischen Elite großer Beliebtheit erfreute.

- In unmittelbarer Nähe der Villa finden sich bis heute zahlreiche denkmalgeschützte Häuser, die in den Jahren zwischen 1900 und 1915 entstanden. Diese räumliche Konzentration von Villen und großen Mietshäusern ist typisch für Leipzigs nördliche Stadtviertel, die in jener Zeit stark expandierten. Die Verbindung von Stadtnähe, Natur und großbürgerlichem Anspruch ist in der Villa Trufanow daher nicht zufällig, sondern Ausdruck einer bewusst gewählten Standortqualität.

Die Namensgeschichte: Von der Montbéstraße zur Trufanowstraße

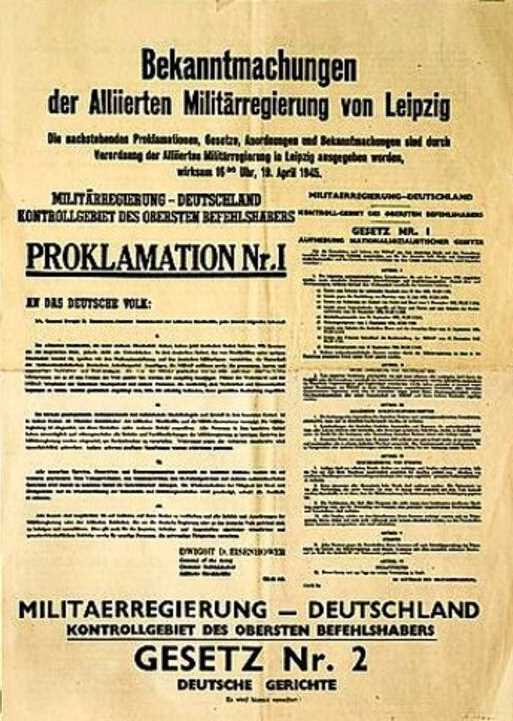

Dass die Villa heute den Namen „Trufanow“ trägt, ist nicht auf ihren Bauherrn oder Architekten zurückzuführen, sondern auf die wechselvolle Geschichte der Straßenbenennung. Ursprünglich wurde die Straße 1902 angelegt und hieß ab 1903 Montbéstraße. Bereits 1950, im Zuge der politisch motivierten Umbenennungen nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde sie in Manetstraße umbenannt. Im Jahr 1985 erhielt sie den Namen „Kommandant-Trufanow-Straße“, um an den sowjetischen Militärkommandanten Nikolai Iwanowitsch Trufanow zu erinnern, der im Sommer 1945 die Verantwortung für Leipzigs Verwaltung trug. Seit 1999 lautet die offizielle Bezeichnung verkürzt „Trufanowstraße“.

- Damit zeigt sich: Der Name der Villa verweist nicht auf ihre Entstehungszeit oder ihre ursprüngliche Funktion, sondern auf ein historisches Kapitel der Nachkriegs- und DDR-Geschichte. Der Bezug ist ein sekundärer, ein nachträglicher, der sich aus der Straßenbenennung ergab. Die eigentliche Baugeschichte der Villa liegt deutlich früher und hat nichts mit Trufanows Wirken in Leipzig zu tun. Gleichwohl macht diese Namensgeschichte die Villa zu einem spannenden Dokument städtischer Erinnerungskultur: Ein Haus von 1912 trägt heute den Namen einer Persönlichkeit, die 1945 in Leipzig zentrale politische Maßnahmen durchsetzte.

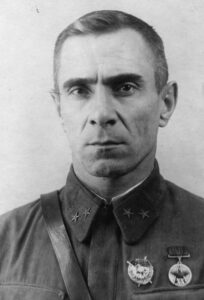

Wer war Nikolai Iwanowitsch Trufanow?

Nikolai Iwanowitsch Trufanow (1900–1982) war Offizier der Roten Armee und wurde im Sommer 1945 als Militärbefehlshaber nach Leipzig entsandt. In dieser Funktion ordnete er zahlreiche Maßnahmen zur Neuordnung der Stadt an. Er setzte den Sozialdemokraten Erich Zeigner als Oberbürgermeister ein, erließ Befehle zur Neuorganisation von Verwaltung und Versorgung und sorgte dafür, dass die Universität Leipzig unter Aufsicht der sowjetischen Militäradministration ihre Tätigkeit wiederaufnahm. Auch der Leipziger Stadtfunk konnte unter seiner Ägide den Betrieb wieder aufnehmen.

Nikolai Iwanowitsch Trufanow (1900–1982) war Offizier der Roten Armee und wurde im Sommer 1945 als Militärbefehlshaber nach Leipzig entsandt. In dieser Funktion ordnete er zahlreiche Maßnahmen zur Neuordnung der Stadt an. Er setzte den Sozialdemokraten Erich Zeigner als Oberbürgermeister ein, erließ Befehle zur Neuorganisation von Verwaltung und Versorgung und sorgte dafür, dass die Universität Leipzig unter Aufsicht der sowjetischen Militäradministration ihre Tätigkeit wiederaufnahm. Auch der Leipziger Stadtfunk konnte unter seiner Ägide den Betrieb wieder aufnehmen.

1975 ehrte die Stadt Leipzig Trufanow mit der Ehrenbürgerwürde. Damit wurde sein Name dauerhaft in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben, was letztlich 1985 in der Straßenbenennung Ausdruck fand. Trufanow ist somit weniger mit der Baugeschichte der Villa verbunden, sondern vielmehr mit der politischen Erinnerung, die das Haus heute prägt.

Bauzeit, Bauherr und Architekt

Historisch besonders bedeutsam ist die Frage nach Baujahr, Bauherr und Architekt der Villa. Laut denkmalpflegerischen Dokumentationen entstand das Gebäude in den Jahren 1911/1912. Bauherr war Julius Favreau, Geheimer Kommerzienrat, Rechtsanwalt und Direktor der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt (ADCA). Favreau gehörte damit zur ökonomischen Elite Leipzigs, die um 1900 in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ihre repräsentativen Wohnsitze errichten ließ.

- Als Architekt wurde Max Pommer beauftragt, einer der einflussreichsten Baumeister Leipzigs. Pommer war bekannt für seine Beiträge zur Entwicklung des Stahlbetonbaus in Deutschland und prägte zahlreiche bedeutende Bauten, u. a. im Musikviertel. Die Villa an der Trufanowstraße steht damit in einer Reihe mit architektonischen Projekten, die Pommer zu einer zentralen Figur der Leipziger Baukultur machten.

Stilistisch lässt sich das Gebäude der Reformarchitektur um 1910 zuordnen. Dieser Baustil entwickelte sich aus der Kritik am überladenen Historismus des 19. Jahrhunderts. Statt wuchtiger Ornamente und historisierender Formen setzte man auf klare Gliederungen, ruhige Fassaden und eine harmonische Proportionierung. Die Villa ist daher kein neorenaissancehaftes oder klassizistisches Gebäude, wie es gelegentlich in unsicheren Quellen behauptet wird, sondern ein typisches Beispiel jener Reformarchitektur, die um 1910 modern war.

Architektonische Merkmale

Wer die Villa betrachtet, erkennt auf den ersten Blick ihre ausgewogene Gestaltung. Typische Elemente sind der klare, blockhafte Baukörper, die glatten Putzfassaden und Gurtgesimse, die das Gebäude horizontal gliedern. Besonders prägnant ist der halbrunde Erker mit Balkon, der die Straßenfront betont und dem Haus ein repräsentatives, aber nicht überladenes Gesicht verleiht. Das Mansarddach mit seinen Gauben prägt die Silhouette und fügt dem Baukörper eine harmonische Dachgestaltung hinzu.

- Auffällig ist die Zurückhaltung bei der Fassadendekoration. Statt üppiger Schmuckelemente treten dezente Reliefs und Pilasterfelder hervor.

- Die Fenster sind symmetrisch angeordnet und unterstreichen den ruhigen Rhythmus des Hauses.

- Innen zeugen Details wie holzvertäfelte Treppen, großzügige Räume und große Fensterflächen vom Anspruch, zugleich repräsentativ und funktional zu bauen.

Damit spiegelt die Villa jene „Architektur mit Augenmaß“, die für Leipzig um 1910 typisch war: repräsentativ, aber nicht protzig, klar, aber nicht kühl.

Das Umfeld: Zentrum-Nord und Rosental

Das Umfeld der Villa erklärt viel über ihre Entstehung. Zentrum-Nord, in dem die Trufanowstraße liegt, entwickelte sich seit dem späten 19. Jahrhundert zu einem beliebten Stadtteil für wohlhabende Bürger. Die Nähe zum Graphischen Viertel, zu Verlagen, Kreditinstituten und Messehäusern machte die Lage besonders attraktiv. Hier wohnten jene, die in Leipzigs Banken- und Handelswelt führende Rollen spielten – wie Julius Favreau.

- Zugleich bot das Rosental ein grünes Naherholungsgebiet, das den Wohnwert deutlich steigerte. Für die Elite war es wichtig, repräsentative Häuser im Grünen zu besitzen, die aber gleichzeitig in kurzer Distanz zur Innenstadt lagen. Diese Mischung aus Natur, Ruhe und Urbanität erklärt den besonderen Charakter des Viertels, das bis heute von einer Vielzahl denkmalgeschützter Villen geprägt ist.

Von der Kaiserzeit über die Zwischenkriegszeit zur Nachkriegsordnung

Die Villa erlebte mehrere politische und gesellschaftliche Umbrüche. In der Kaiserzeit war sie Ausdruck wirtschaftlicher Blüte und großbürgerlicher Repräsentation. In der Zwischenkriegszeit änderte sich zwar das Wirtschaftsleben Leipzigs, doch die Villenlagen blieben begehrte Adressen.

Nach 1945 stand Leipzig unter sowjetischer Besatzung. In dieser Zeit prägte Trufanow als Militärkommandant die Stadt. Dass sein Name später die Straße zierte, zeigt, wie stark die Erinnerung an die unmittelbare Nachkriegszeit auch das Stadtbild veränderte. Aus einer Montbéstraße wurde eine Kommandant-Trufanow-Straße, und die Villa erhielt indirekt einen neuen, politischen Bedeutungsrahmen.

Die Villa im Denkmal-Kontext

Die Trufanowstraße ist reich an denkmalgeschützten Gebäuden. Neben der Villa Trufanow finden sich hier weitere Beispiele aus der Zeit zwischen 1900 und 1912, etwa die Häuser Nr. 27/29, die 1908/09 nach Plänen von Georg Wommer entstanden. Die dichte Bebauung in diesem Zeitraum zeigt, wie gezielt dieses Quartier entwickelt wurde.

- Für die Villa selbst bestätigen die Denkmallisten die Bauzeit 1911/1912 sowie die Namen Favreau und Pommer. Das Gebäude ist Teil eines Ensembles, das in seiner Homogenität und städtebaulichen Geschlossenheit ein wichtiges Zeugnis Leipziger Stadtbaugeschichte darstellt.

Die Bank- und Messestadt als Hintergrund

Dass ausgerechnet ein Direktor der ADCA hier bauen ließ, ist kein Zufall. Leipzig war um 1900 eine bedeutende Banken- und Messestadt. Verlage, Handelshäuser und Kreditinstitute machten die Stadt zu einem Zentrum ökonomischer Dynamik. Entsprechend hoch war der Bedarf an repräsentativen Wohnhäusern.

- Die Villa ist daher nicht nur ein privates Wohnhaus, sondern auch ein Symbol für den Wohlstand und die gesellschaftliche Position der Wirtschaftseliten jener Zeit. Sie ist Ausdruck der engen Verbindung von Stadtentwicklung, wirtschaftlicher Macht und architektonischer Repräsentation.

Heutige Nutzung: Historische Hülle, moderne Funktion

Heute ist die Villa saniert und wird unter dem Namen „Villa Trufanow“ als Tagungs- und Seminarlocation vermarktet. Sie dient für Meetings, Workshops, Schulungen und Konferenzen. Innen verbindet sie historische Substanz – Holztreppen, klassische Details – mit modernen Ausstattungen. Damit ist sie ein Beispiel dafür, wie denkmalgeschützte Gebäude zeitgemäß genutzt werden können.

Die Verbindung von Tradition und Moderne macht die Villa zu einem attraktiven Ort für Unternehmen, die in einem besonderen Ambiente arbeiten möchten. Sie zeigt, wie historische Gebäude in Leipzig erfolgreich in neue Nutzungskonzepte integriert werden können.

Einordnende Schlussgedanken

Die Villa Trufanow steht exemplarisch für Leipzigs Bau- und Stadtgeschichte. Sie vereint verschiedene Schichten: die großbürgerliche Architektur der Vorkriegszeit, die politischen Umbenennungen der DDR, die Erinnerung an die Nachkriegszeit und die heutige Nutzung als Ort für Arbeit und Begegnung.

Wir sind das Volk-Rufe im Jahr 1989

- Sie zeigt, wie eng Stadtentwicklung, Architektur und Geschichte miteinander verflochten sind. Zugleich ist sie ein Beleg dafür, dass historische Substanz auch nach über 100 Jahren tragfähig bleibt – wenn sie gepflegt und zeitgemäß genutzt wird.

- Insofern ist die Villa Trufanow nicht nur ein einzelnes Bauwerk, sondern ein Baustein Leipziger Identität: ein Haus, das viel über die wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung der Stadt erzählt – von der Kaiserzeit über die DDR bis in die Gegenwart.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema:

- Kann ich die Villa für Instagram & TikTok als Kulisse nutzen?

- Ist die Villa Trufanow für kleinere Filmproduktionen geeignet?

- Wie wirkt sich das historische Ambiente der Villa auf einen Dreh aus?

- Kann die Villa Trufanow für TV-Filme & Serien genutzt werden?

- Kann ich Ihre Räume für Fotoshootings & Musikvideos nutzen?

- Wie lange im Voraus muss für Dreharbeiten gebucht werden?